「相模の國一之宮」を周ったあと、勢い(ノリ)で「関八州一之宮巡り」もやっちまおうか、って感じでレッツゴー!です

不思議なのが「関八州(関東の8州)にある一之宮(それぞれ一番の神社)」だから8カ所だと思うじゃないですか

調べるとなんと11カ所?12カ所??らしいんですね

ツッコミどころが有る関東の一之宮の数ですが、夫々に理由と格式があるようで、まあ全部行ってみる事にしました

(寒川神社は既に<相模國 六社巡り>で行ってますので割愛です)

|

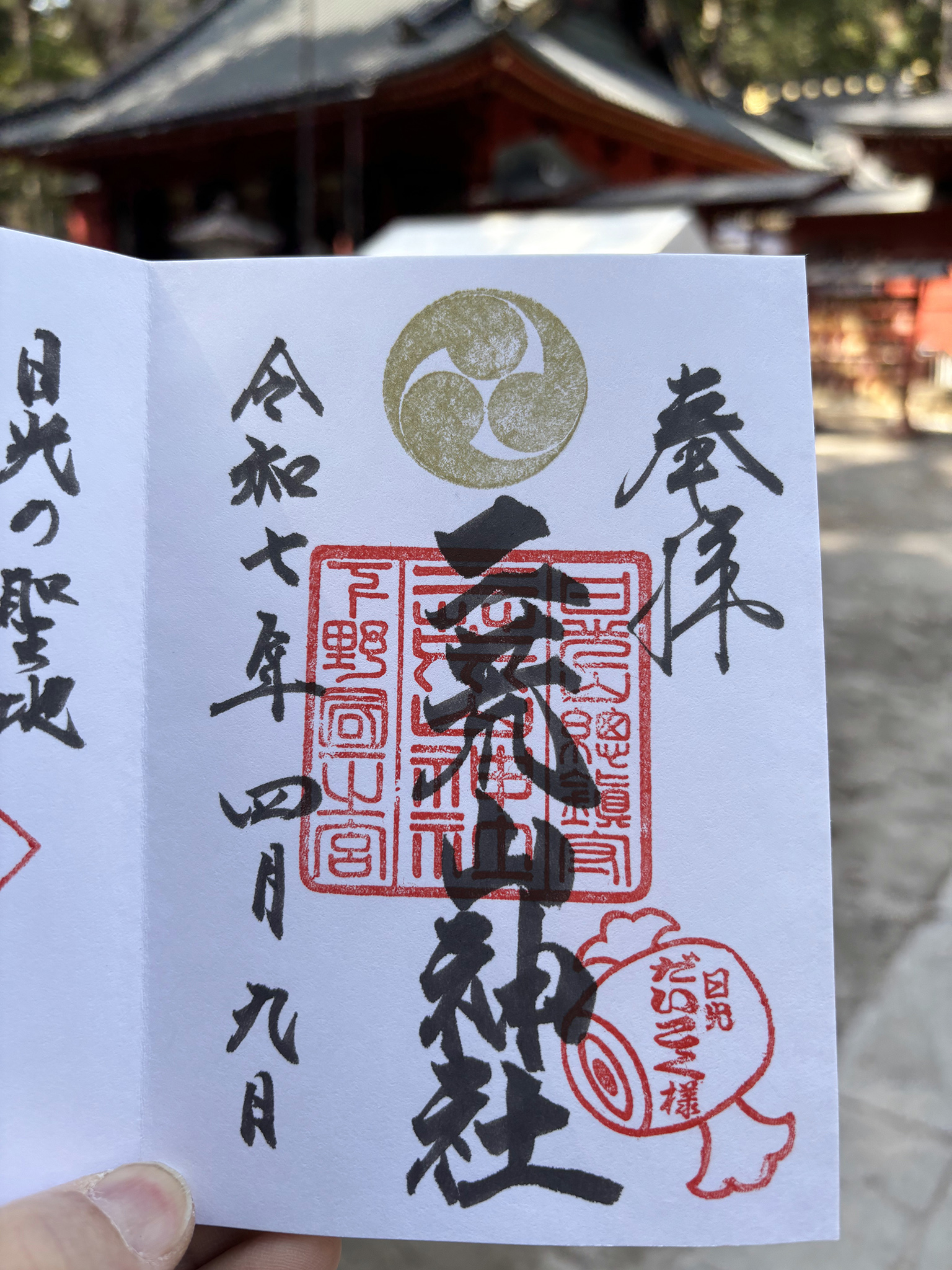

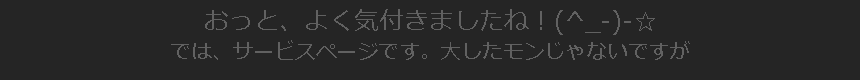

12-1.【下野の國一之宮(その2)】日光二荒山神社

(ニッコウフタラサンジンジャ) 767年創建:2025/4/9

:栃木県日光市山内 2307

宇都宮の二荒山神社は「フタアラヤマ」、こっちの日光の二荒山神社は「フタラサン」、読みが違います

宇都宮よりも400年以上後に、天台宗の勝道上人により日光に出来た神社なので(別の神様)、宇都宮との区別のため「ニッコウフタラサンニンジャ」と呼ばれるようです

まあ、基本的に音読みするのが「仏教」ですので・・・

本社(中宮祠)は東照宮の左隣(:日光市山内中宮祠2484)にありますが、

二荒山別宮 本宮神社(ホングウジンジャ):日光市山内2383

二荒山別宮 瀧尾神社(タキノオジンジャ):日光市山内(番地ナシ)

本宮神社は国道119号神橋信号丁字路正面の森の中、

瀧尾神社は県道247号の稲荷川橋を渡る直前に左折して細い道を1kmほど進んだ森の中

(ヤマビル注意!)にひっそりと佇んでいます

三社まとめて「日光三社」と言われていますね

※三社の御朱印は、すべて本社(中宮祠)社務所で頂きます!(ずるして三社回ってないのに三社分頂いちゃダメですヨ)

|

|

|

|

|

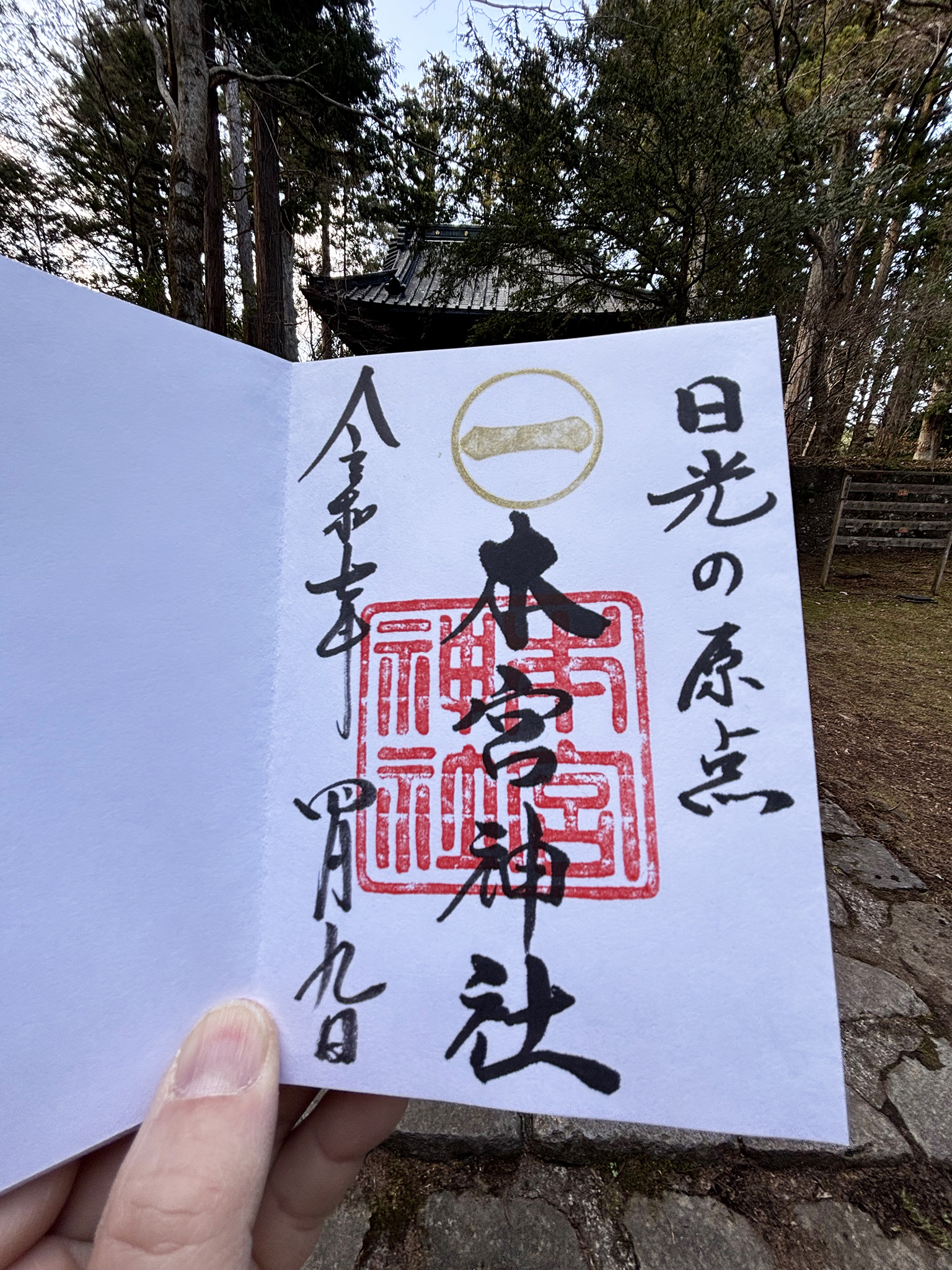

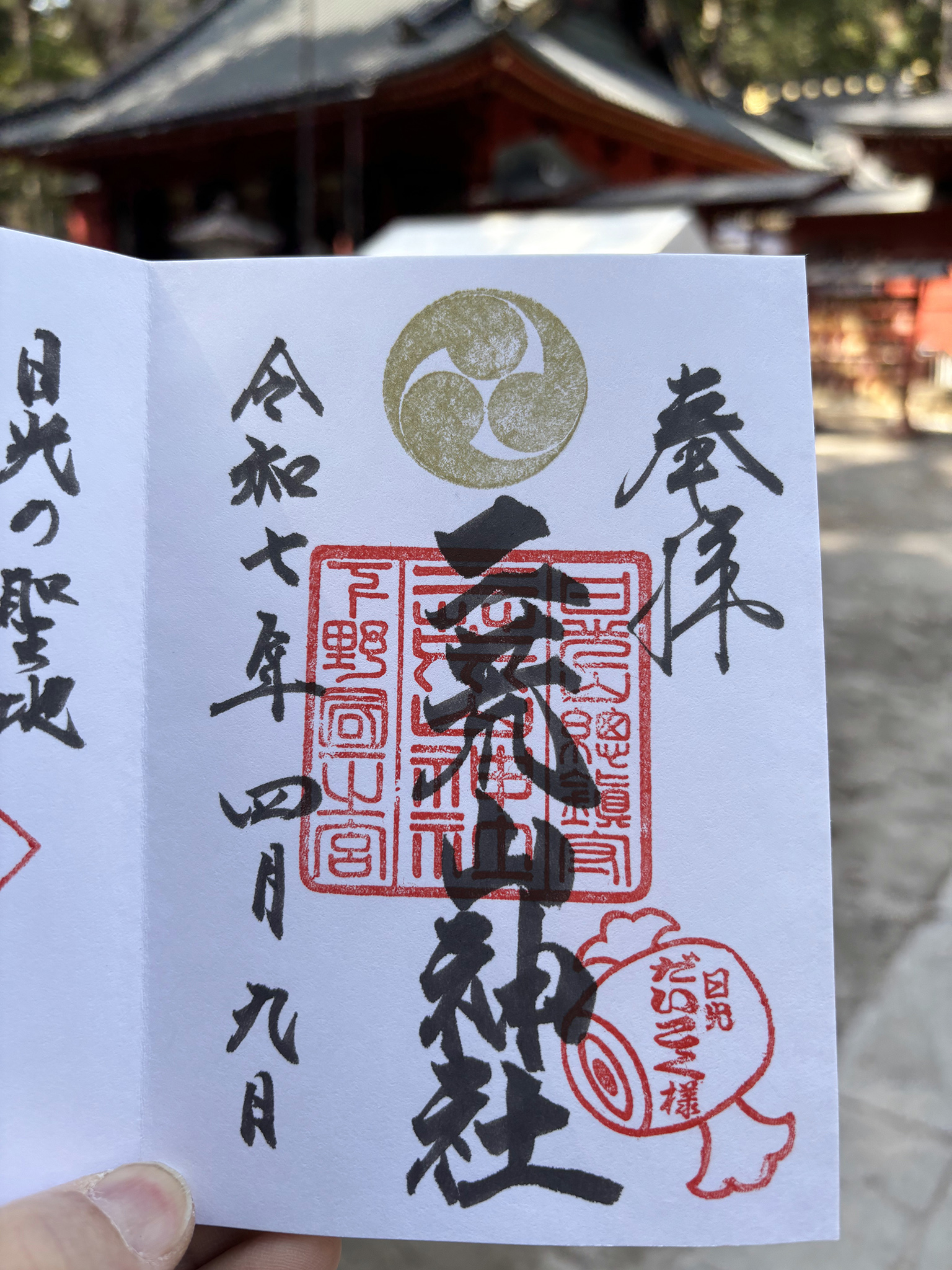

12-2.【日光二荒山神社別宮 本宮神社】(ホングウジンジャ)

808年創建:2025/4/9

:日光市山内2383

|

|

|

|

|

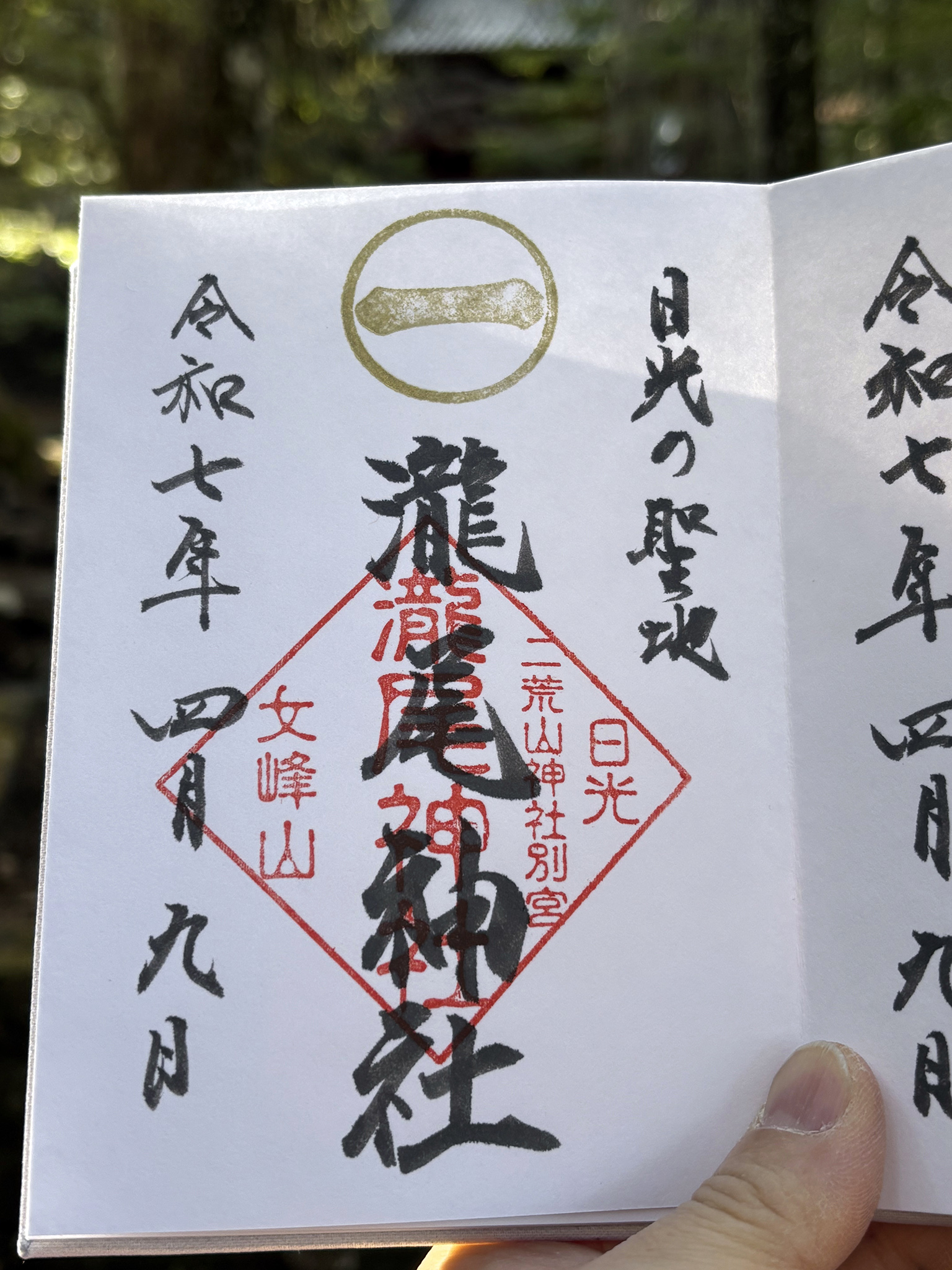

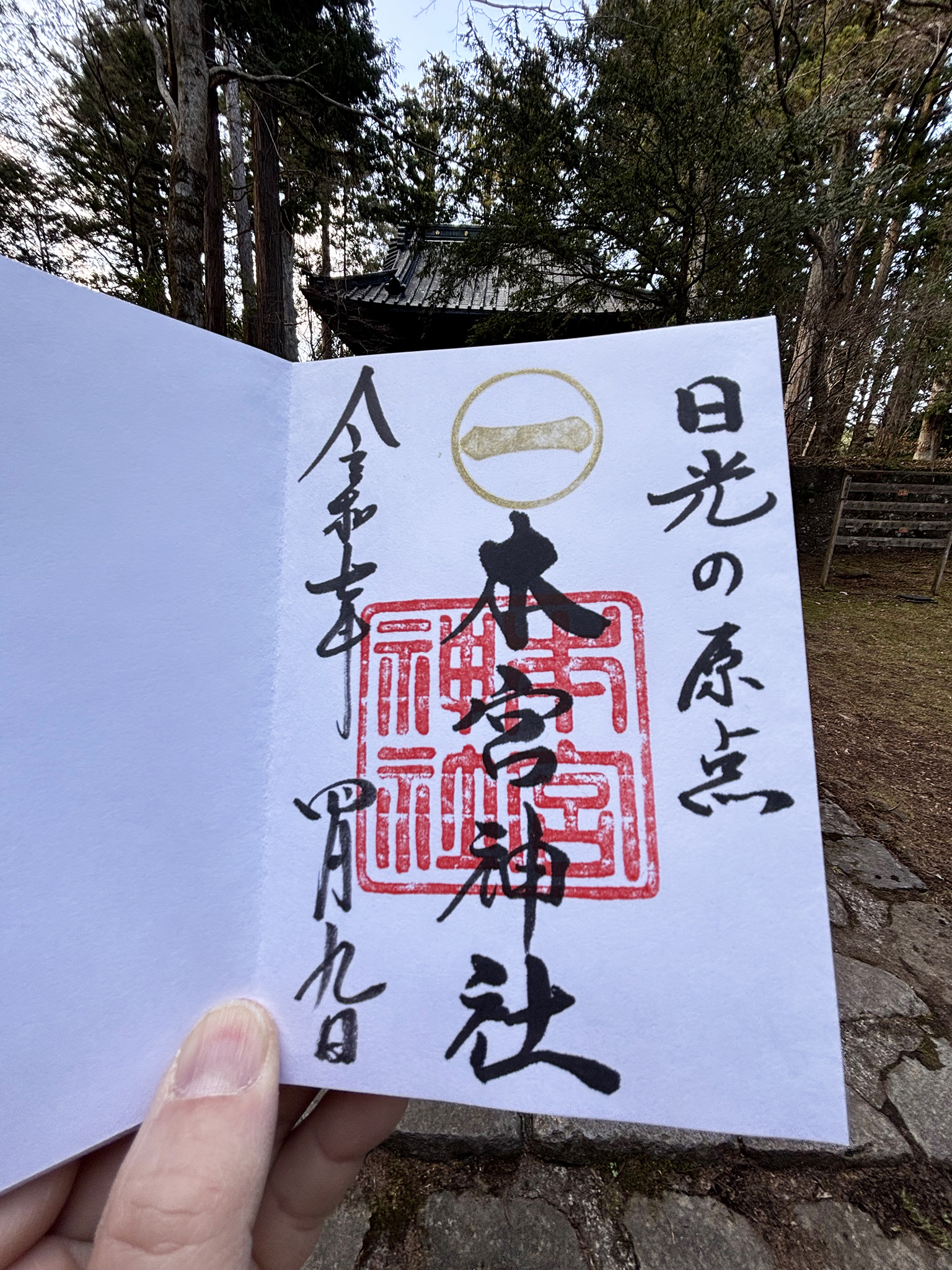

12-3.【日光二荒山神社別宮 瀧尾神社】(タキノオジンジャ)

820年創建:2025/4/9

:日光市山内(番地ナシ)

ヒル出没注意!だそうで、梅雨とか雨上がりはヤバそうです

|

|

|

|

鳥居「運試しの鳥居」があって、その右に丸いボールが入った箱と賽銭箱があるので、

幾許かのお賽銭を入れてボールを3つ取り出し、鳥居の上の真ん中に開いている円い穴にボールを1コでも通すと願いが叶うと言われてます

見上げて投げて小さな穴に通すって、距離感が掴めずまったく無理!でしたよ(笑)

|

中宮祠の御祭神:大己貴命(オオナムチノミコト):父

瀧尾神社御祭神田心姫命(ダゴリヒメノミコト):妻

本宮神社御祭神:味耜高彦根命(アヂスキタカヒコネノミコト):子

★ページのトップへ戻る

|

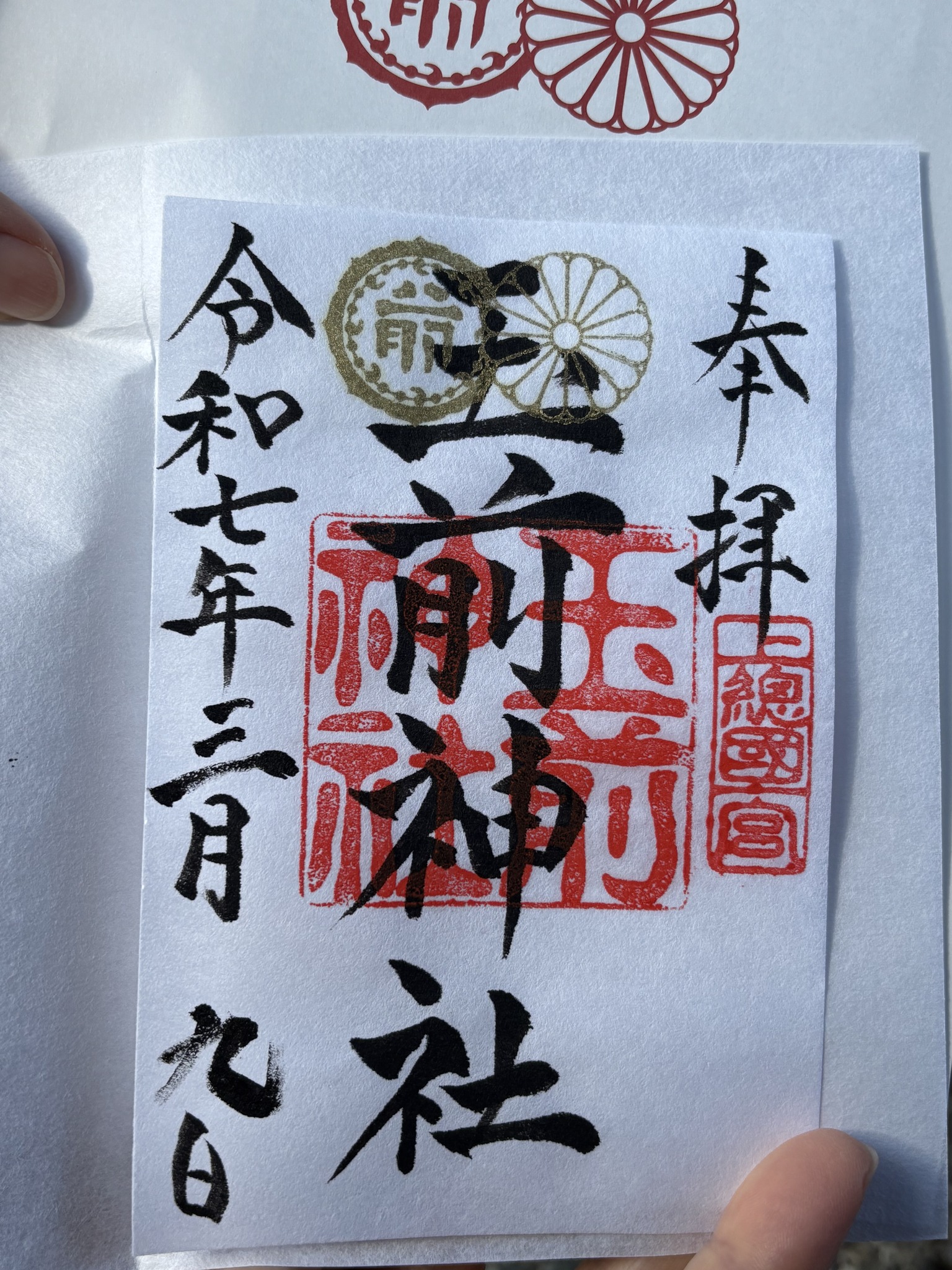

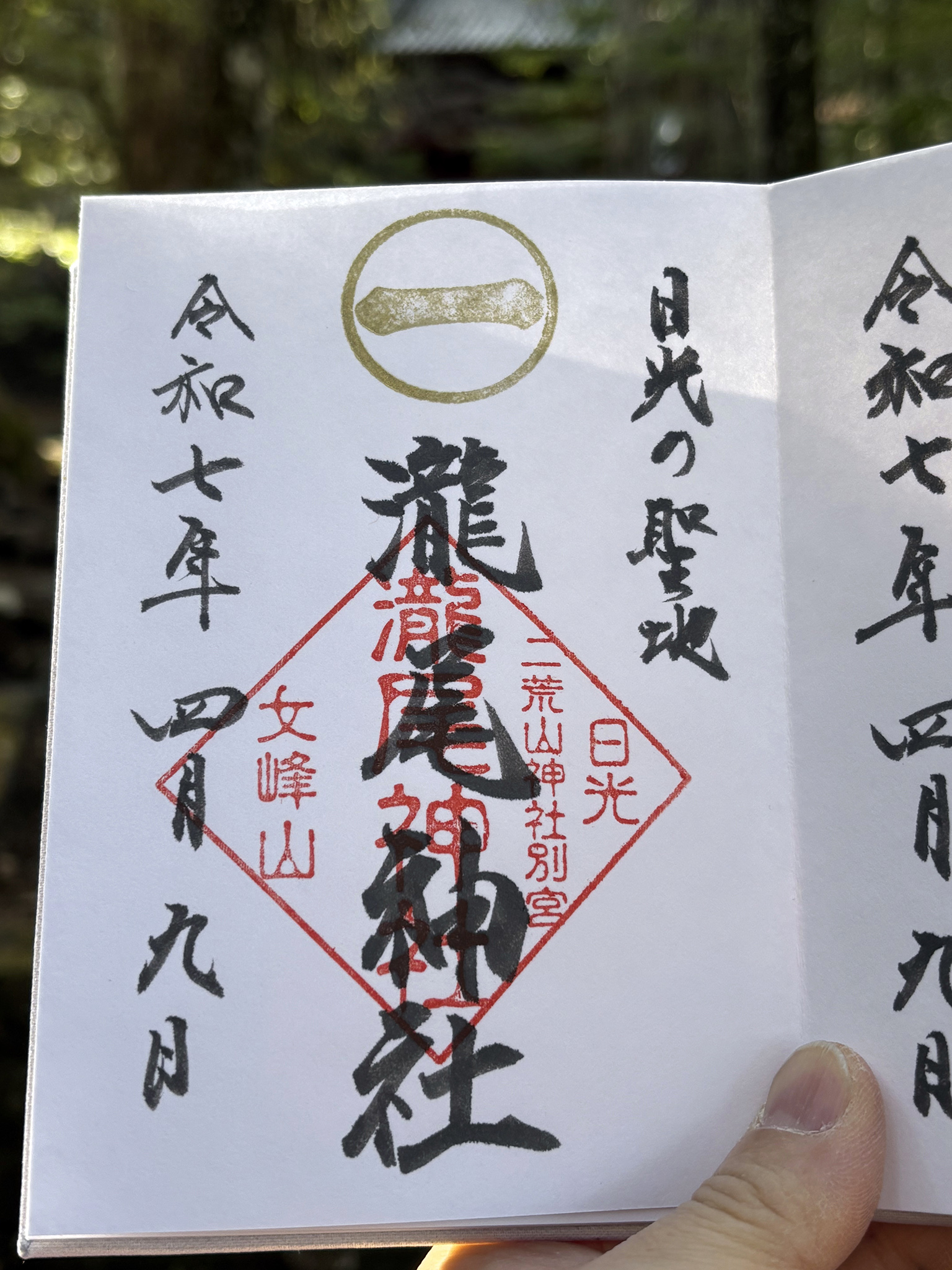

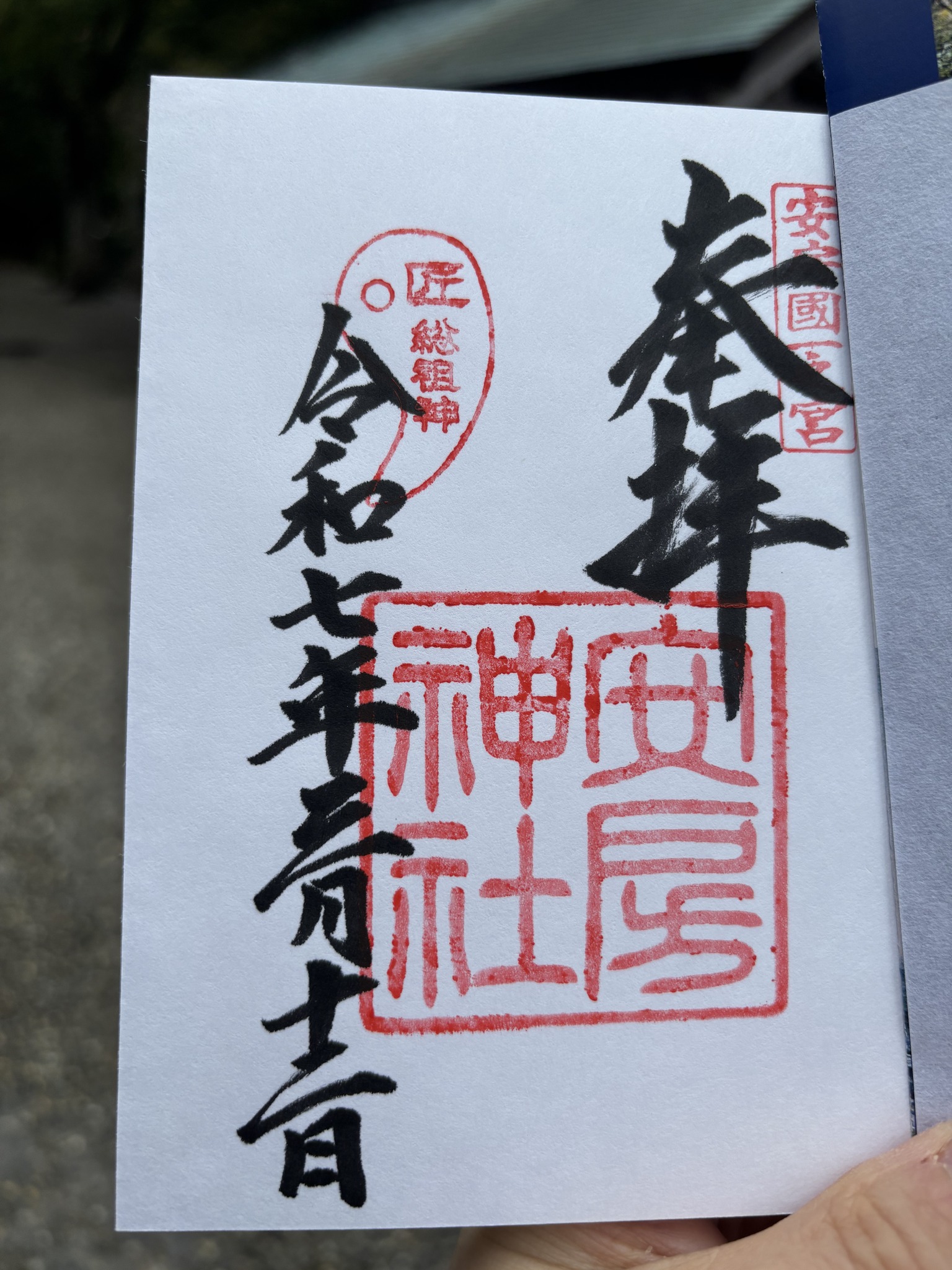

11.【下野の國一之宮(その1)】宇都宮二荒山神社

(ウツノミヤフタアラヤマジンジャ) 353年創建:2025/3/30

:宇都宮市馬場通り 1-1-1

下野(シモツケ)の國一之宮も2カ所あります

もう1カ所は「日光二荒山神社」です

日曜日にまたまた思い立って仕事終わりの午後に出発したので、

宇都宮のあと日光へ行くには行きましたが社務所が16:00終了のため

日光二荒山神社の御朱印は、無念でした(後日リベンジ)

で、宇都宮二荒山神社は宇都宮市街の中心にある有名な神社ですが、

御朱印は直接書いて頂くのではなく予め書いた紙を渡され「御朱印帳に貼ってね」パターンです

|

|

|

|

御祭神:豊城入彦命(トヨキイリヒコノミコト)

★ページのトップへ戻る

|

10.【上野の國一之宮】貫前神社(ヌキサキジンジャ)

531年創建:2025/3/27

:群馬県富岡市一ノ宮1535

やっと上野の國(コウズケノクニ)へ(笑)

午前中の仕事終わりに行きたくなり、ちょっと無理があるかな?と思いましたが、閉門20分前に到着しました(;^_^A

圏央道周りで220kmの距離は、午後から行くにはかなりキツいですね

ここは富岡製糸場に近い山にありますが、山頂ではなく少し窪んだところにお社があるので、お参りするのに「階段を下って行く」という今までに無いシチュエーションで、「さすが一之宮」の佇まいですが、なぜ下り参道になっているのか「正確な理由が伝わっていない」とか

ちょうど桜が満開でした

|

|

|

|

|

御祭神

:経津主神(フツヌシノカミ)

:姫大神(ヒメオオカミ)

★ページのトップへ戻る

|

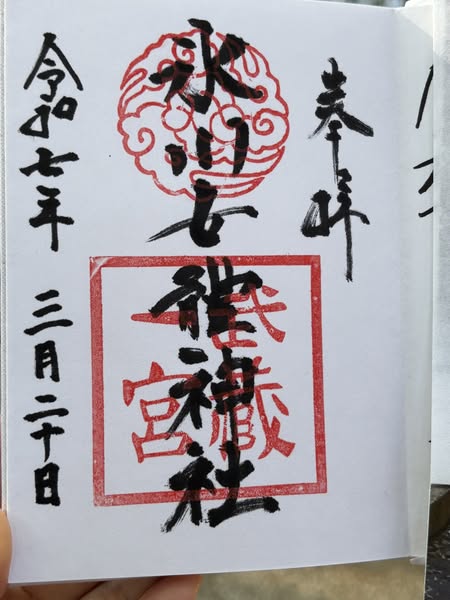

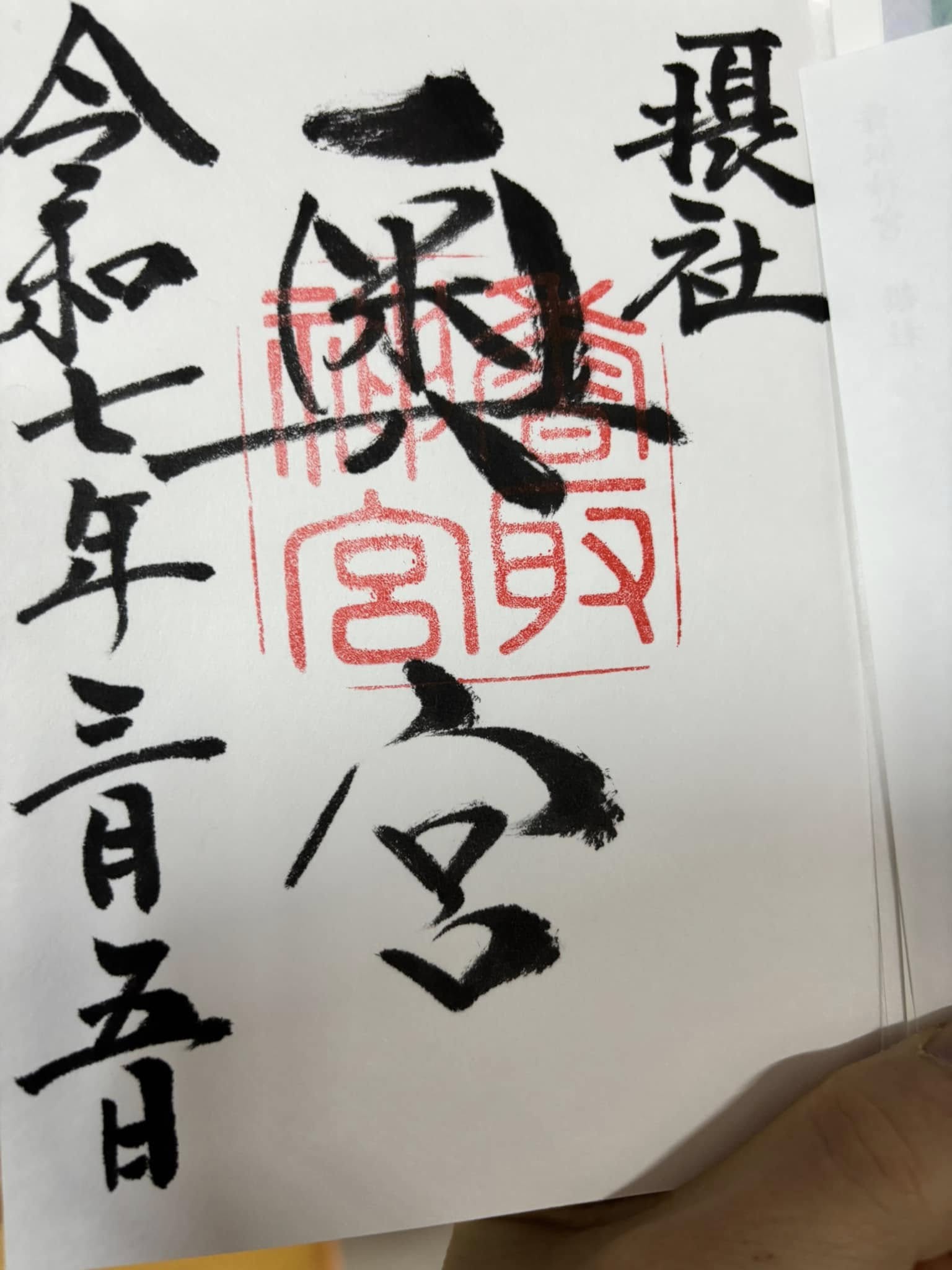

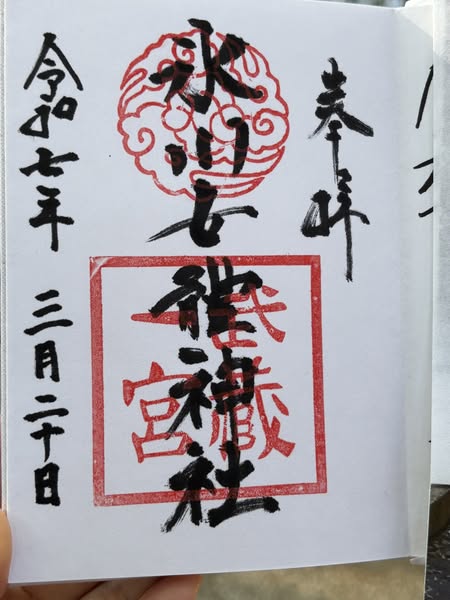

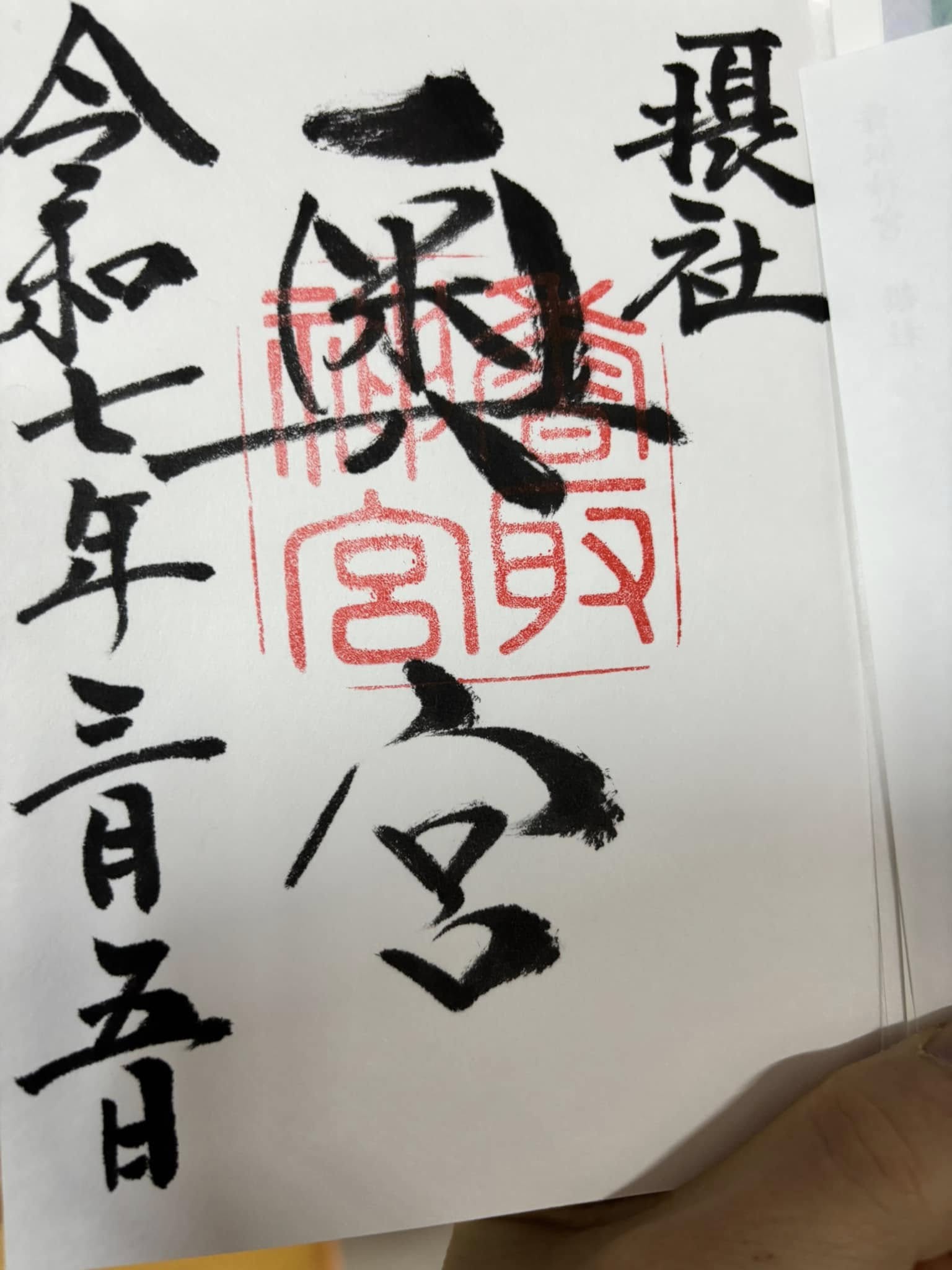

9.【武蔵の國一之宮(その3)】氷川女體神社(ヒカワニョタイジンジャ)

崇神天皇在位中(紀元前97~30年)に創建:2025/3/20

:さいたま市緑区宮本2-17-1】

こちらが須佐之男命の奥様「稲田姫命」が祭られている神社ですね(體=体の旧字体です)

そして二人の子の大己貴命は、中山神社(中氷川神社) で祭られていて、氷川神社+氷川女體神社+中山神社の三社で一体の氷川神社を形成しているそうです

割烹着着たおばあちゃんが御朱印帳を書いてくださいました

※中山神社は一之宮ではないので別の機会に

|

|

|

|

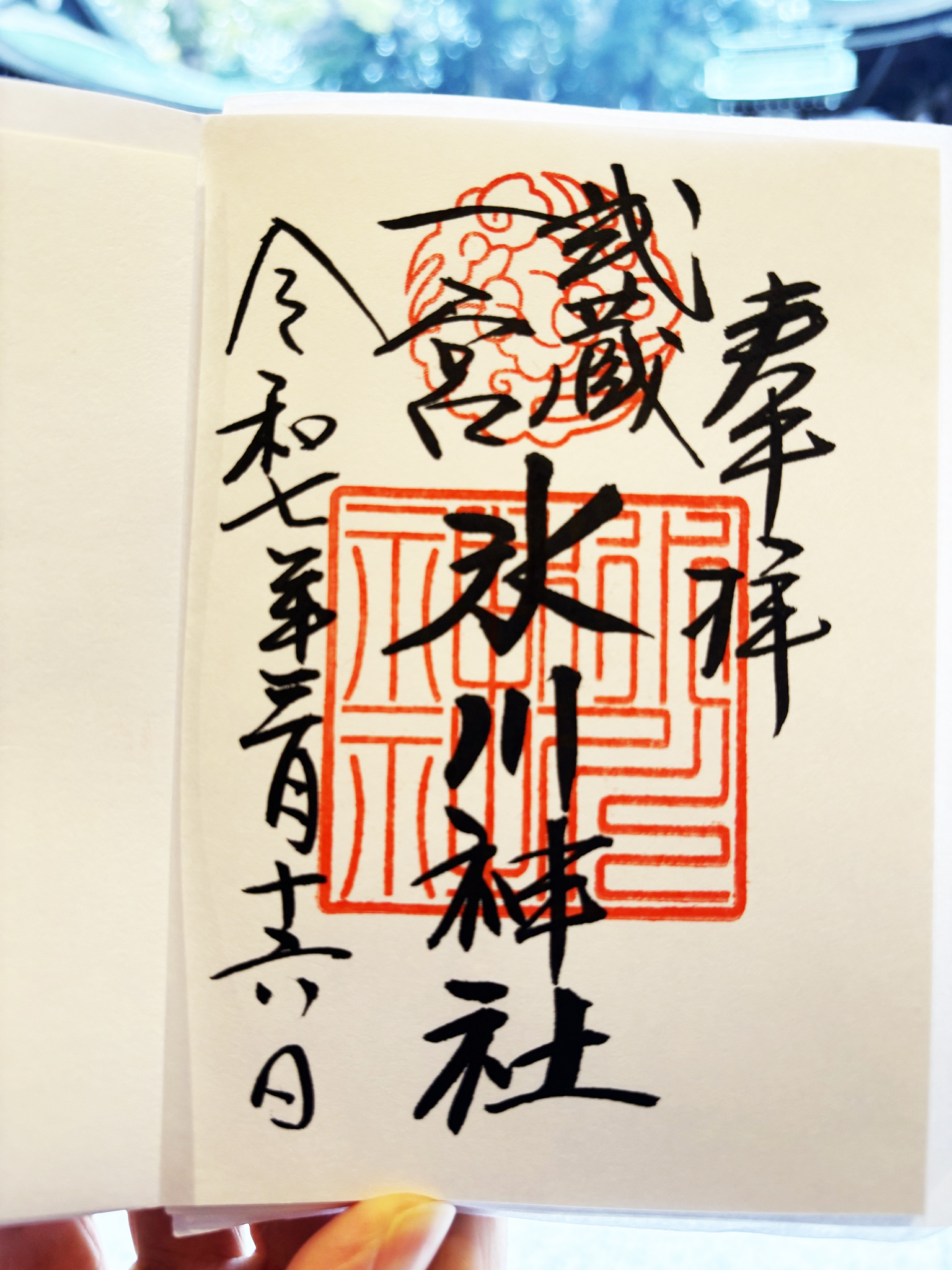

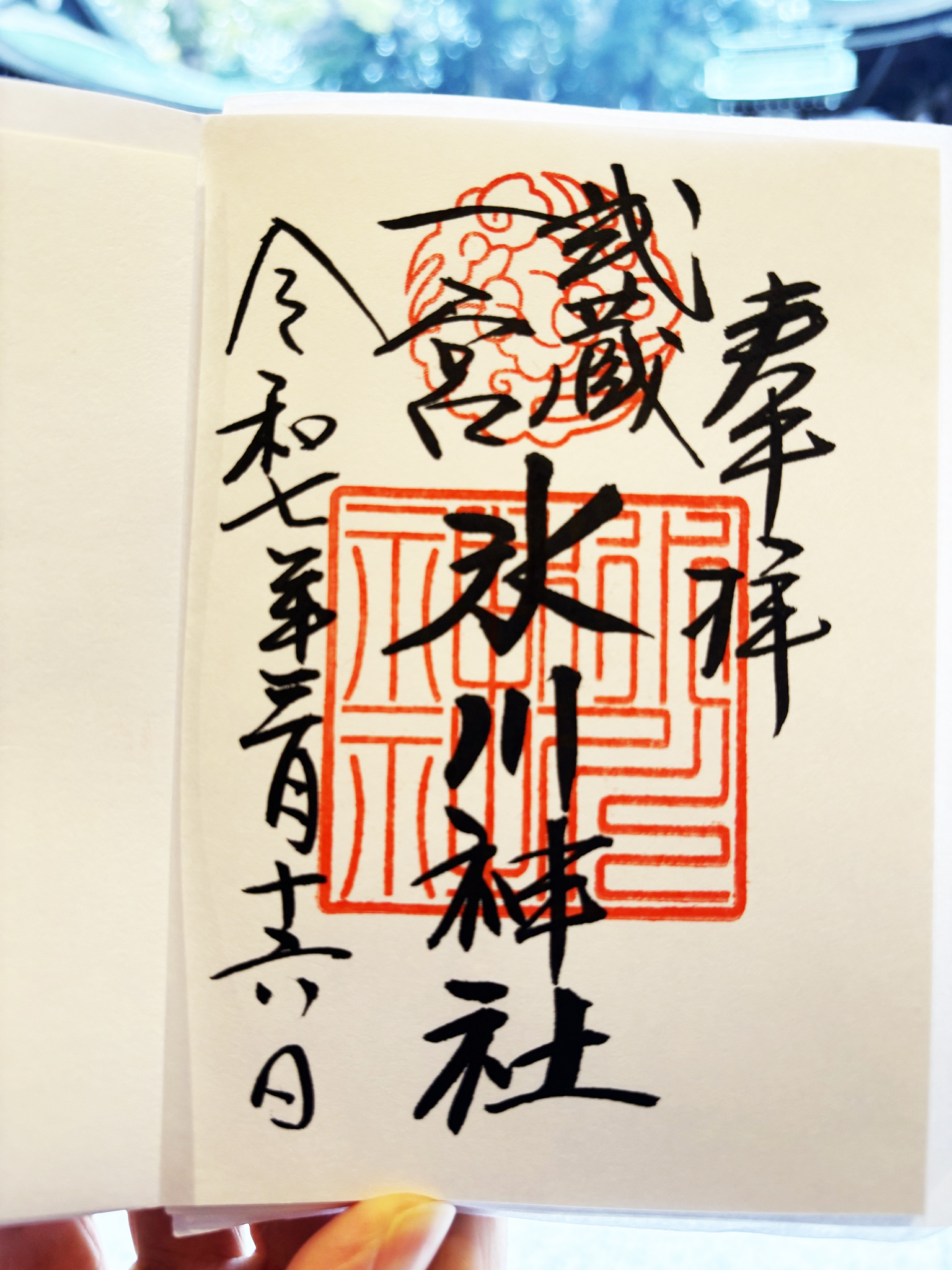

8.【武蔵の國一之宮(その2)】氷川神社(ヒカワジンジャ)

紀元前350年前後に創建:2025/3/16

:さいたま市大宮区高鼻町1-407

数多ある他の氷川神社と区別するために”大宮”氷川神社と言われたりもするようです

御祭神は

須佐之男命(スサノオノミコト):夫

稲田姫命(イナダヒメノミコト):妻

大己貴命(オオナムチノミコト):息子

ですが

稲田姫命は3.氷川女體(体)神社の御祭神でもあるので

氷川神社を「男体社」、氷川女體神社を「女体社」として対を成すとの事で、

氷川女體神社も武蔵の國一之宮らしいのかな(^-^;

|

|

|

|

★ページのトップへ戻る

|

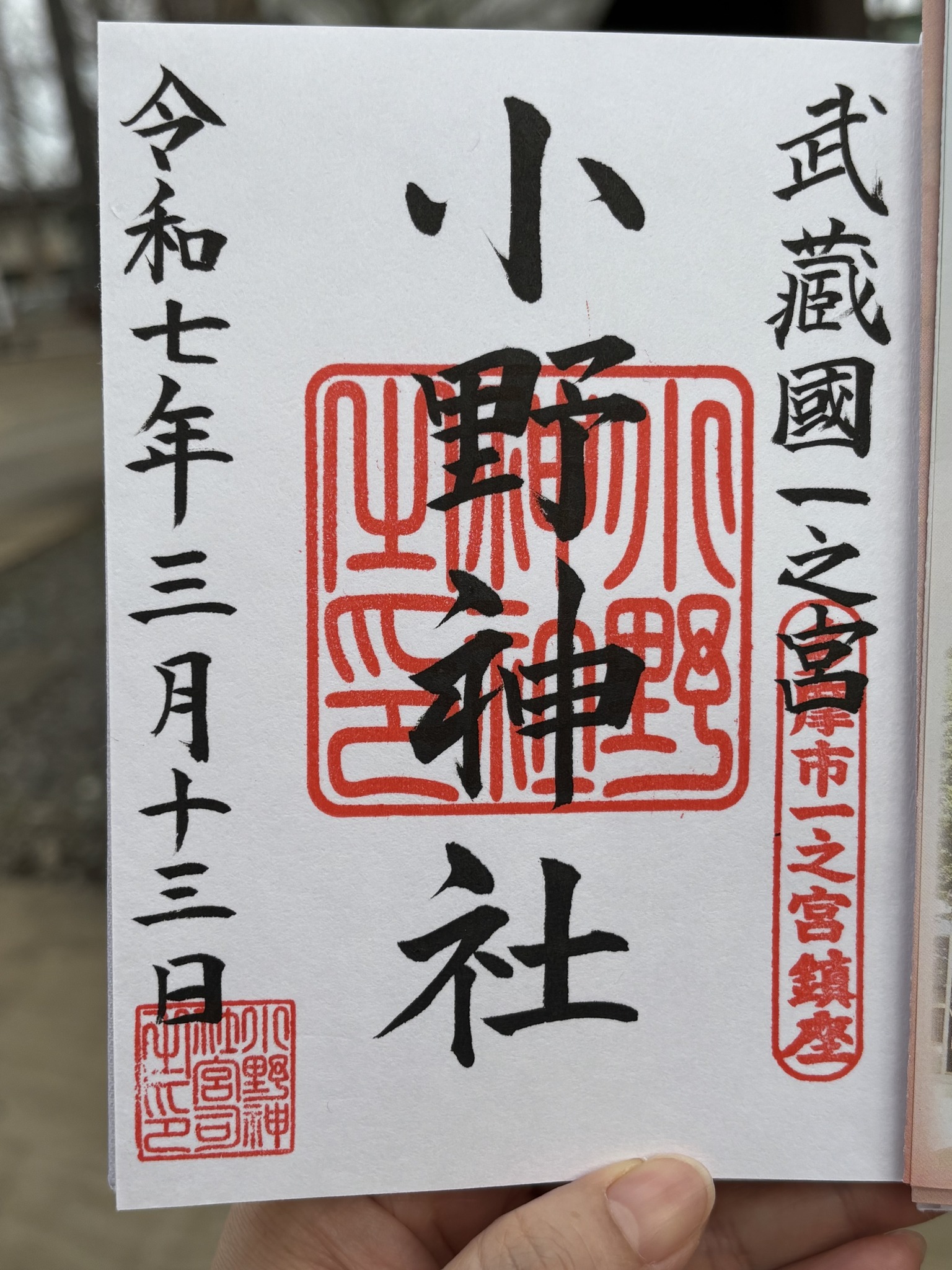

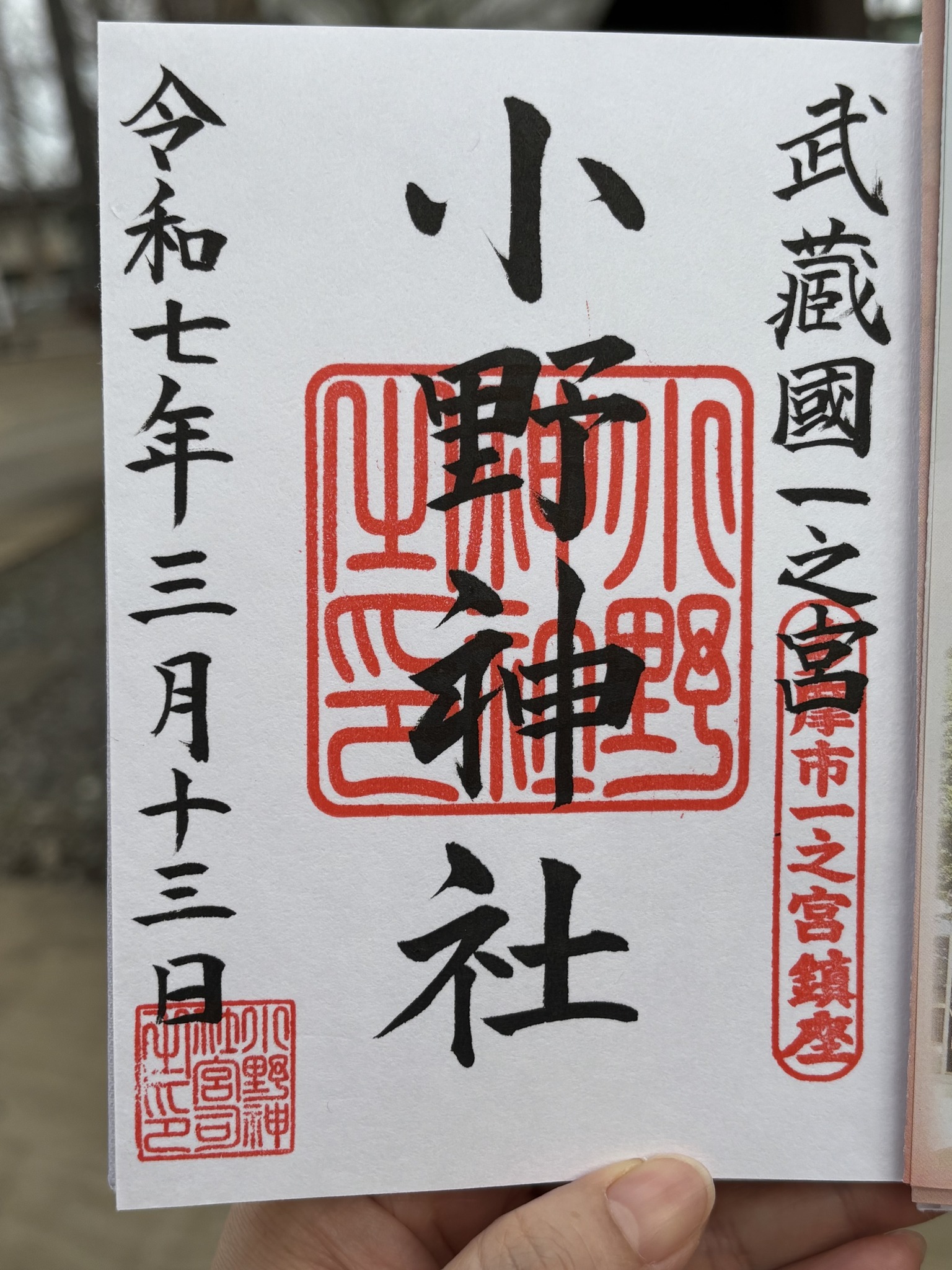

武蔵の國一之宮、3カ所ありますΣ(・□・;)

7.【武蔵の國一之宮(その1)】小野神社(オノジンジャ)

紀元前531年創建?:2025.3.13

:多摩市一ノ宮1-18-8

住所は多摩市一ノ宮なので、確かに武蔵の國一之宮で間違い無いですが、

風格は普通の郷社でした

|

|

|

|

御祭神

:天下春命(アメノシタハルノミコト)

:瀬織津姫命(セオリツヒメノミコト)

★ページのトップへ戻る

|

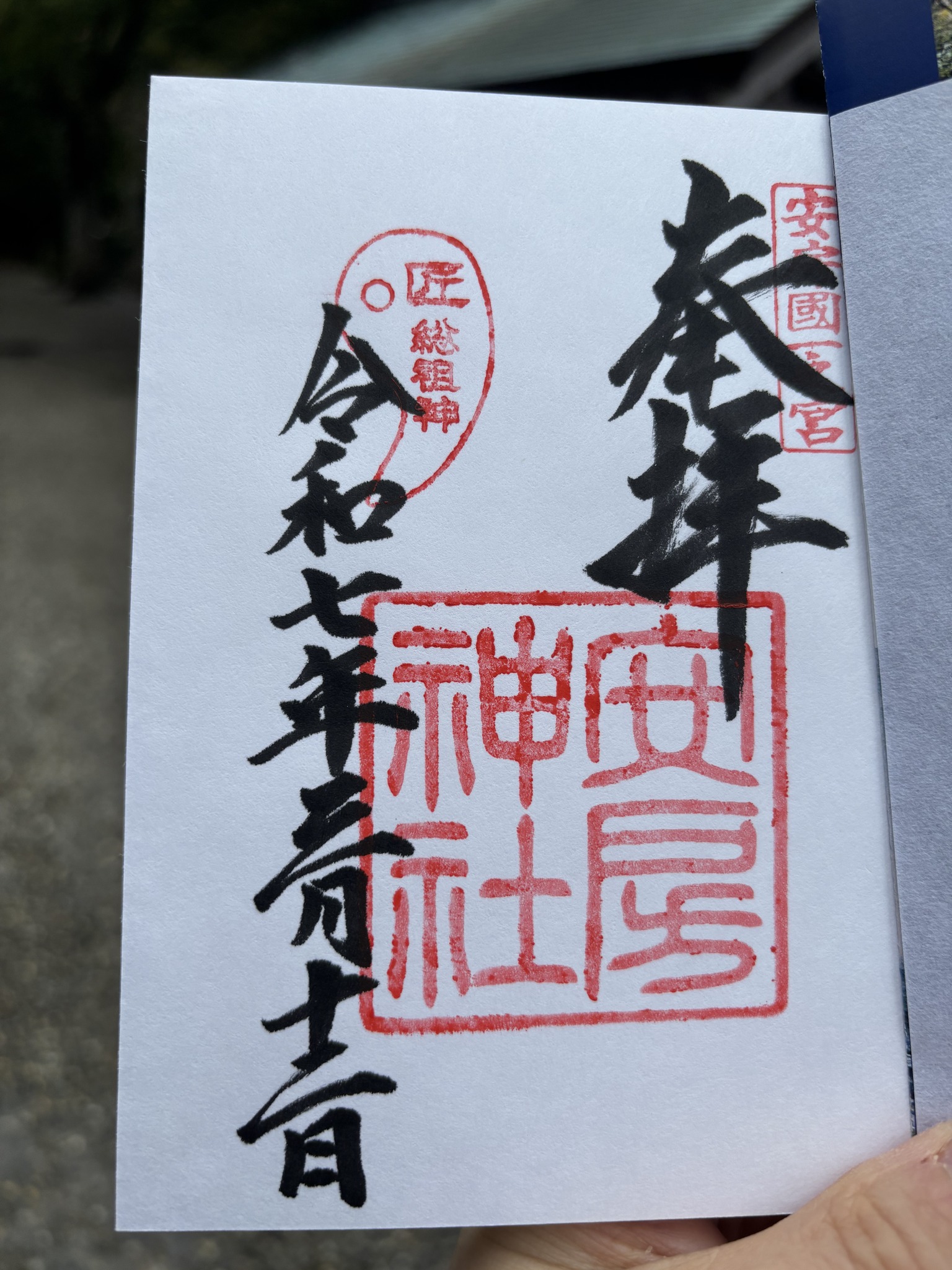

6.【安房の國一之宮(その2)】洲崎神社(スザキジンジャ)

717年創建?:2025/3/12

:館山市洲崎1344

高台にあって(150段以上の石段を上る)晴天の日は富士山を望めるのですが、行った日はあいにくの雨でした(郷社っぽい)

御朱印は、おみくじみたいに無人の引き出しに入っている2種類のうち1種類を500円と交換で持って帰り「御朱印帳に貼ってね」パターンです(週末は巫女さんか神主さんが居て書いて下さるのか不明ですが、ちと侘しかった)

|

|

|

|

|

御祭神:天比理乃咩命(アマノヒリノメノミコト)

安房神社「天太玉命」の后神(奥様)のようです

さて、安房の國一之宮は2カ所あります

一之宮は本来その地方の一番の神社なので「一カ所」のはずなのですが・・・

5.【安房の國一之宮(その1)】安房神社(アワジンジャ)

紀元前660年創建:2025/3/12

:館山市大神宮589

森に囲まれた厳かな感じで、ここもただならぬ雰囲気のある神社です

|

|

|

|

御祭神:天太玉命(アメフトダマノミコト)

★ページのトップへ戻る

|

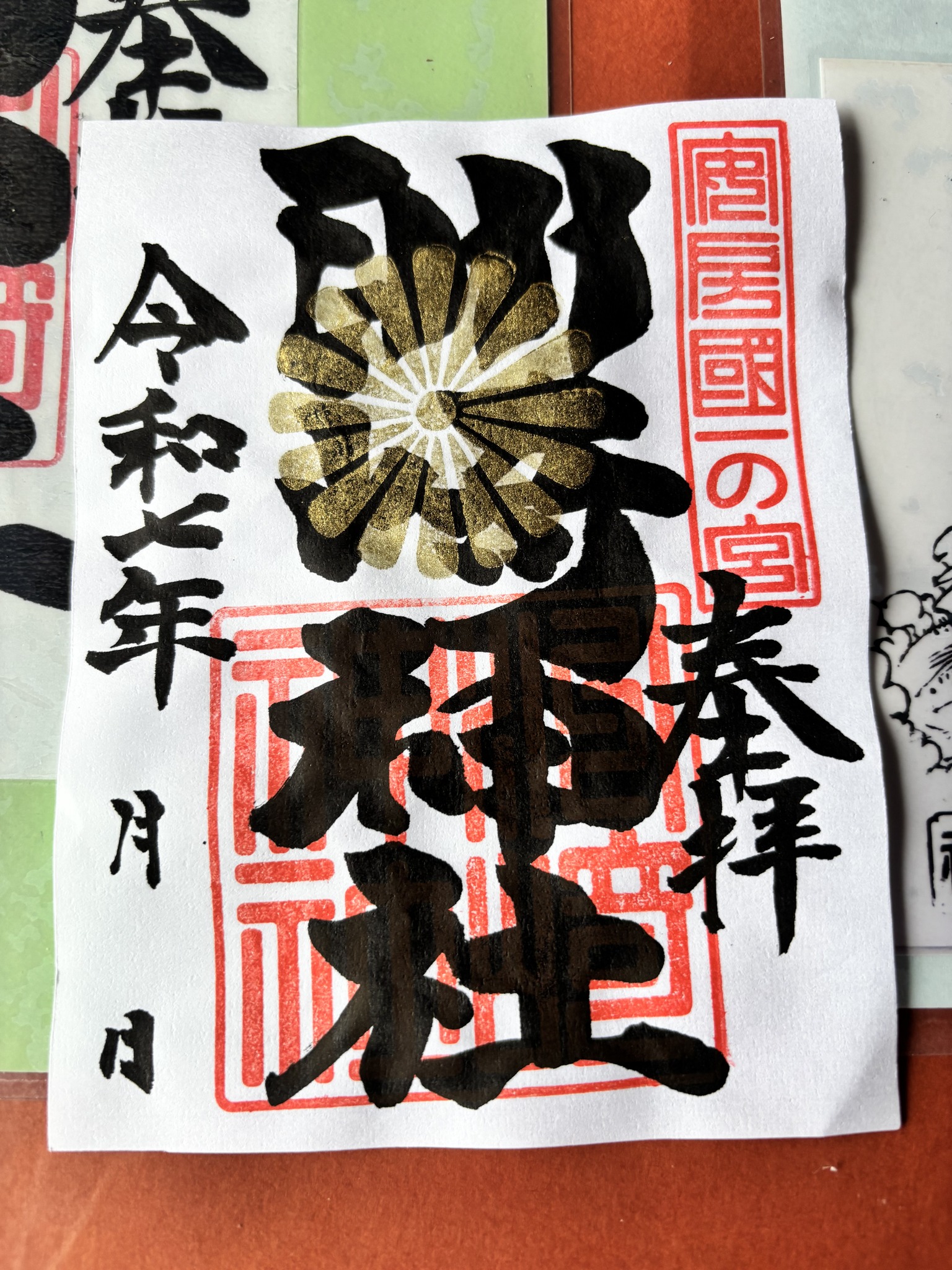

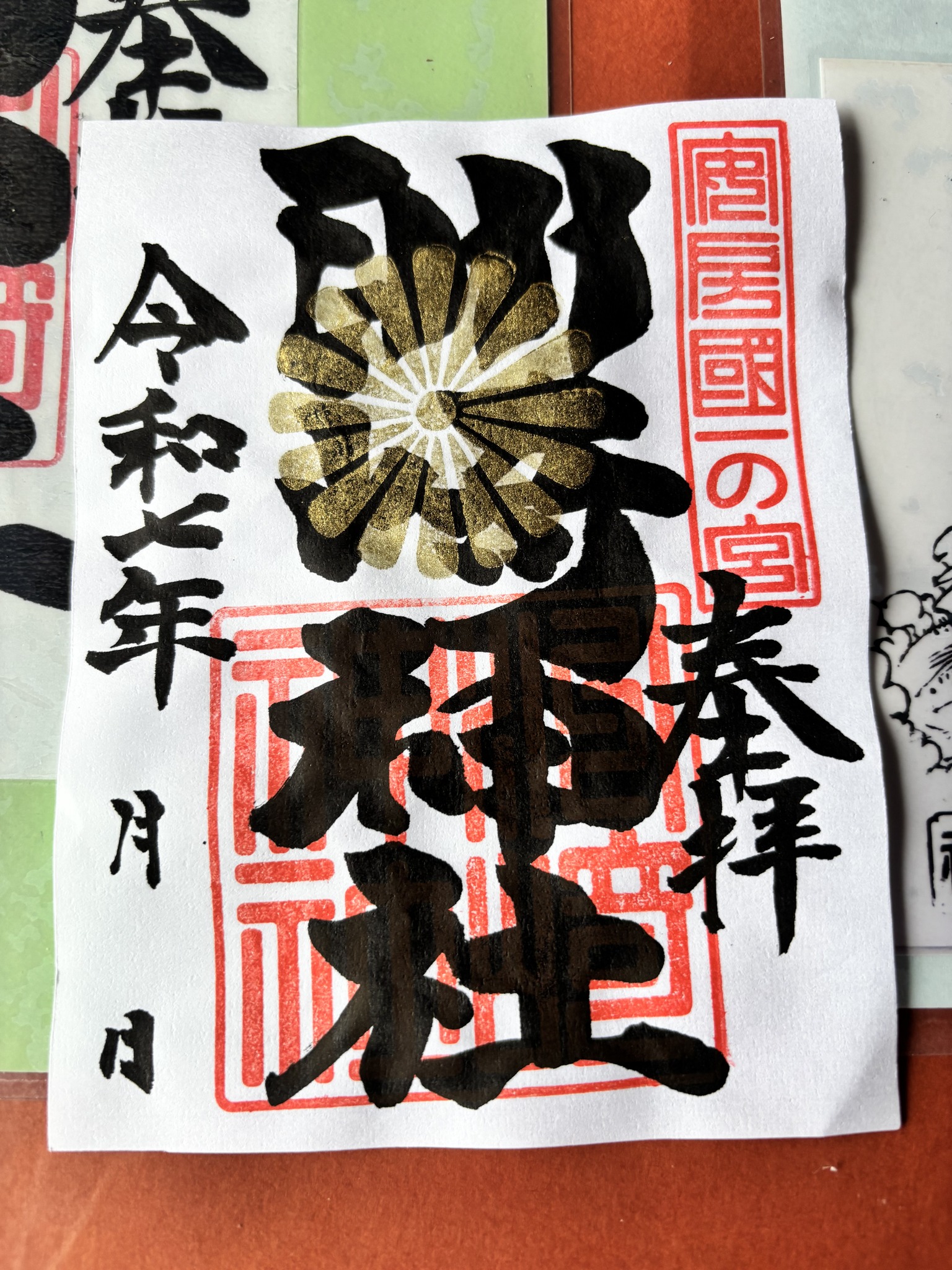

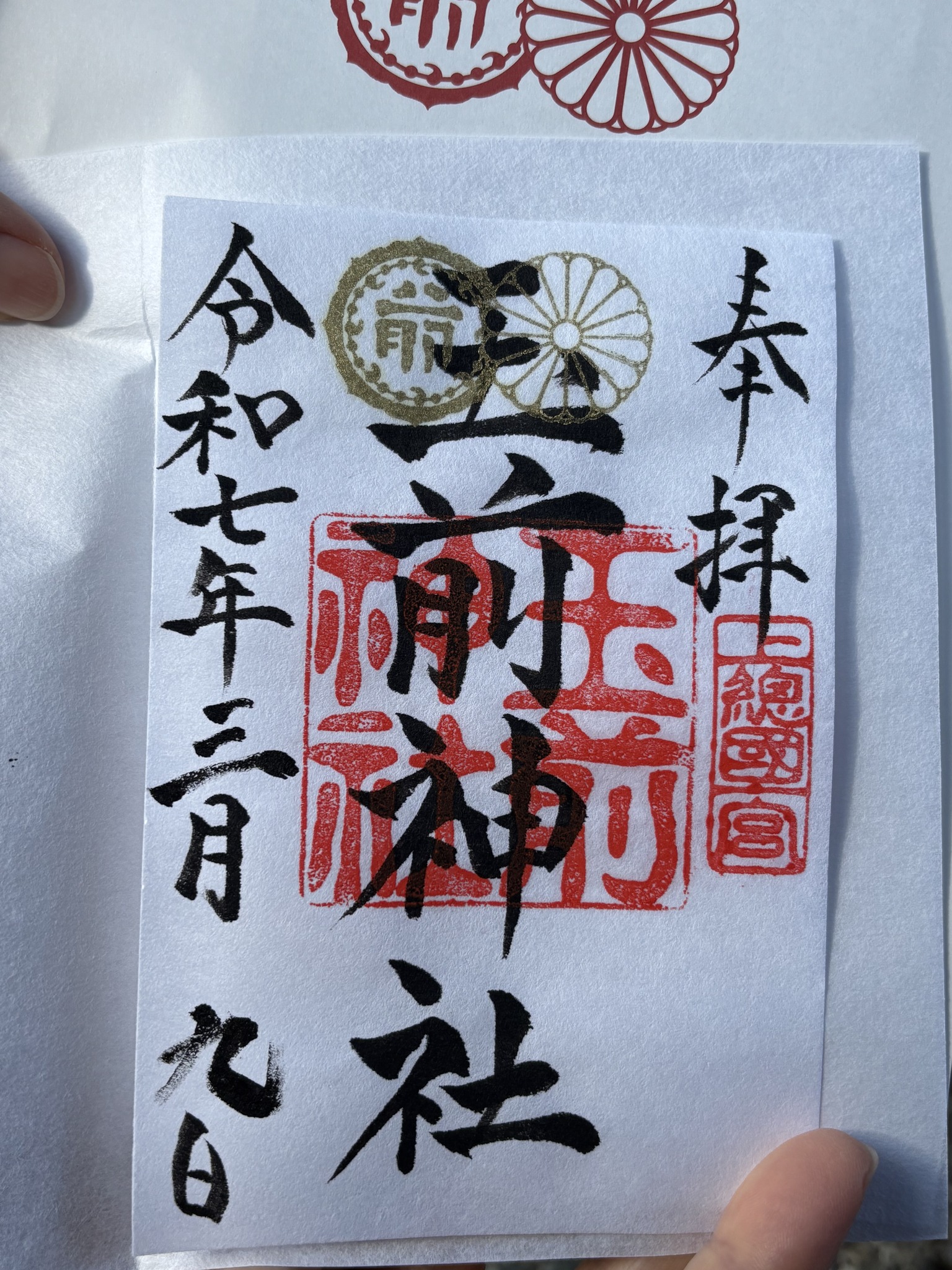

4.【上総の國一之宮】玉前神社(タマサキジンジャ)

1687年創建 2025/3/9

:長生郡一宮町一宮3048

ここのお社は、珍しく”黒い”んですね

鹿島神宮だけでなく、ここにも「さざれ石」があります

それと、ここは御朱印帳に直接書いて頂けず、予め書いてある紙を「御朱印帳に貼ってね」パターンです

なんか切ない・・・

|

|

|

|

|

御祭神:玉依姫命(タマヨリヒメノミコト)

★ページのトップへ戻る

|

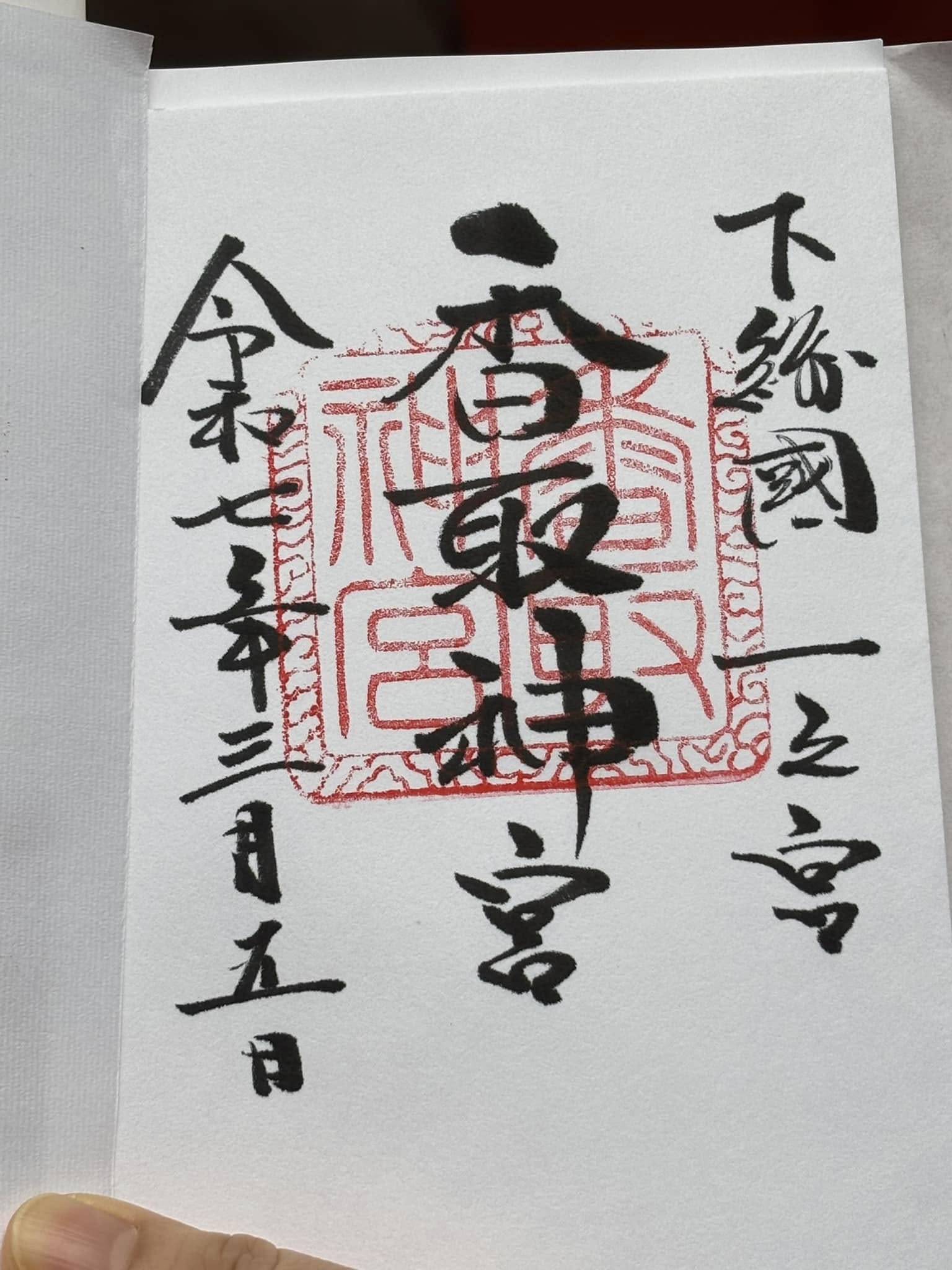

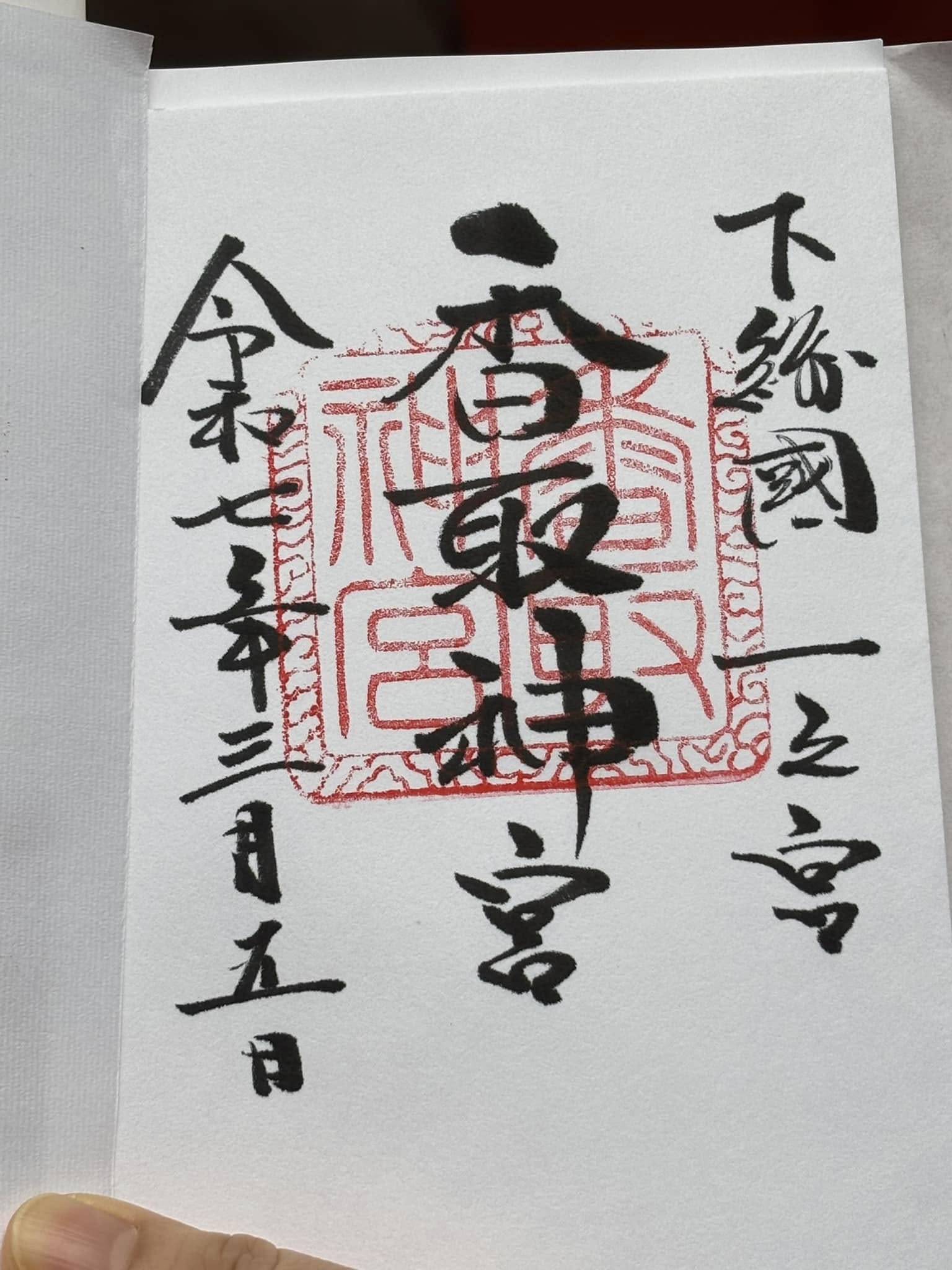

3.【下総の國一之宮】香取神宮(カトリジングウ)

紀元前643創建:2025/3/3

:千葉県香取市香取1697

千葉の香取神宮は茨城の鹿島神宮から15kmほどしか離れていないので、同じ日に行って来ました(という事は、ナマズの全長は15km?)

こちらも鹿島神宮同様の「神宮」なので、格式が最上位(格式の高い順に、神宮・宮・大神宮・大社・神社・社)です

※『延喜式神名帳』(←よくわかりません)で最も格式が高い神宮に分類されているのが

<伊勢神宮>

<鹿島神宮>

<香取神宮>

の3神宮らしいです

|

|

|

|

|

|

香取神宮は「奥宮(おくのみや)」↓の方にとても強いパワーを感じました

|

|

|

|

御祭神:経津主大神(フツヌシノオオカミ)

又の名:伊波比主命(イハヒヌシノミコト)

奥宮は経津主大神の荒御魂が祀られています

★ページのトップへ戻る

|

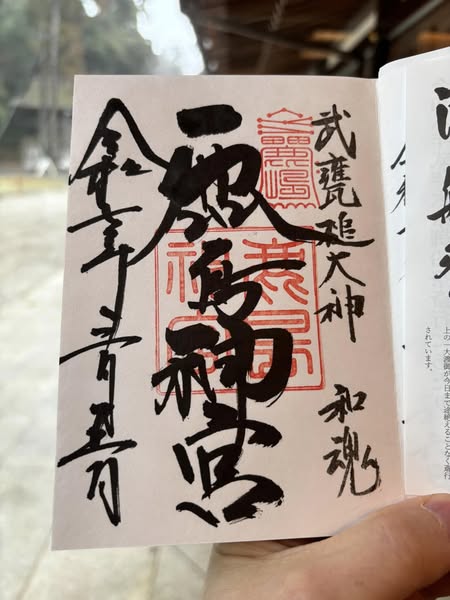

2.【常陸の國一之宮】鹿島神宮(カシマジングウ)

紀元前660年創建:2025/3/3

:茨城県鹿嶋市宮中2306-1

武蔵の國以外のまず1カ所目は、常陸の國一之宮(茨城県の一之宮)の鹿島神宮です

要石(ナマズの頭をおさえている)の所は雰囲気がかなり違いますね

※下総一之宮の香取神宮の要石は、ナマズの尾をおさえているらしいです

鹿さんも居るし

さざれ石(君が代の)もあるんですね

|

|

|

|

|

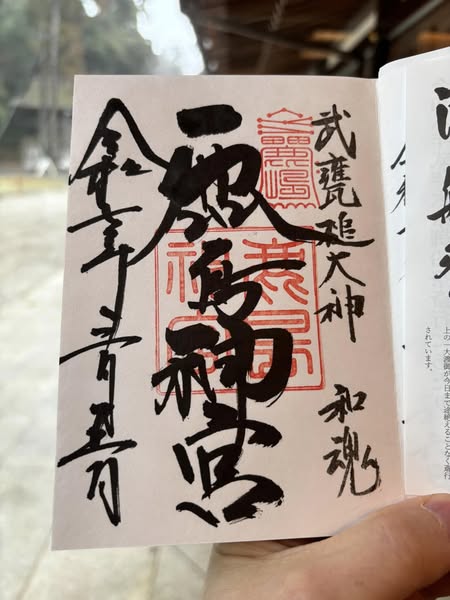

御祭神:武甕槌大神(タケミカヅチのオオカミ)

★ページのトップへ戻る

|